arrows Alpha 自腹レビュー!

8月にFCNTから発売された今話題の人気スマホarrows Alphaを自腹でレビューします。内容はベンチマーク測定結果や画面輝度測定、バッテリーや充電速度の調査が主です。

- 対象モデル:arrows Alpha SIMフリー版 FCNT M08 ホワイト

人気ブランドのFCNTから発売された高価格帯のスマホで、MediaTek Dimensity 8350 Extremeという高性能寄りなチップセットを搭載した最新のスマホです。FCNTにとってはこれがフラグシップモデルとなります。

詳細なスペックは以下より

レビューの要点

・microSDカード対応

・ダイレクト給電

・motorola edge 60 proよりも抑えられた発熱

・電源ボタン指紋認証による高速なロック解除

・リフレッシュレートは1Hzまで低下するが恩恵少ない

・SIMトレイが硬くて爪で開くのが困難

・ダブルタップで画面オフやスクショのジェスチャーがない

・AI機能はイマイチ…

・ナイト撮影は難あり

価格

メーカーの売出し通常販売価格は88,000円(12GB/512GB)です。ポイント特典などを駆使すれば実質6~7万円台で購入できることが多いです。

楽天モバイルで11月21日より取り扱いされており、69,900円で購入に加えて初めての乗り換えで26,000ポイントが還元されます。

Amazonブラックフライデーセール先行では74,800円です。→チェック

すでに楽天ユーザーの人は楽天市場で機種変更可能です

ヤフーショッピング

メモリ・ストレージは12GB+512GBと大容量で、そこそこ性能が高いMediaTek Dimensity 8350 Extreme搭載ということを踏まえれば価格は比較的抑えられています。

おサイフケータイ対応・ハイエンド寄りな機種で512GBストレージを搭載したコスパ機種は少なく、常識を打ち破るデバイスです。

キャンペーン利用でメーカーのFCNTから5,000円相当のAmazonポイントのキャッシュバックが行われ、既にarrowsユーザーでLa Member’s会員なら、購入前エントリーさらに5,000円相当のポイントバックもあります。人によっては実質1万円安く購入可能です。

https://www.fcnt.com/product/arrows/campaign/m08_2025summer/

IIJmioでもSIMフリー版を販売している他、NTTドコモからはF-51Fという型番で発売されています。MNP乗り換え価格は時価ですが、SIMフリー版のセール時以上にオトクに機種を購入できることが多いです。

早速レビューを開始していきます。

デザイン

本体

質感の低さは否めませんが、ケースをつければわかりません。

背面素材は再生プラスチック(アクリル樹脂)で、ホワイトカラーなことも相まってか価格帯の割にチープです。管理番号シールを貼り付けているのもマイナスです。

カメラフレームはアルミニウムで、出っ張りが少なく落ち着いていて良いデザインです。一番下のカメラレンズは撮影用ではなく、指をかざして自律神経を測定するためのものです。(正直全く使いません、おまけ程度です。)

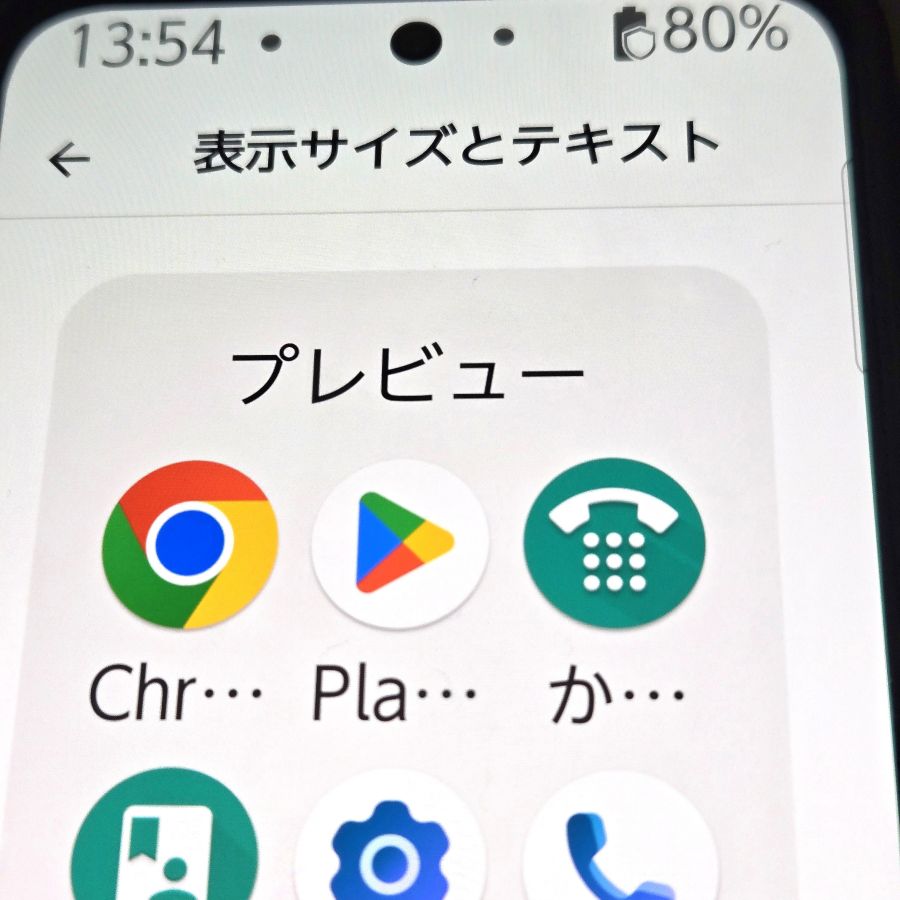

ディスプレイは6.4インチ解像度2670×1200で、20:9の縦横比率。(2400×1080より少し良い)大きめの文字サイズにしても文字やアイコンはくっきりと見えて粗さを感じないです。

ベゼルは上下がちょっと太いかなと思いますが、全体的な印象はスタイリッシュです。

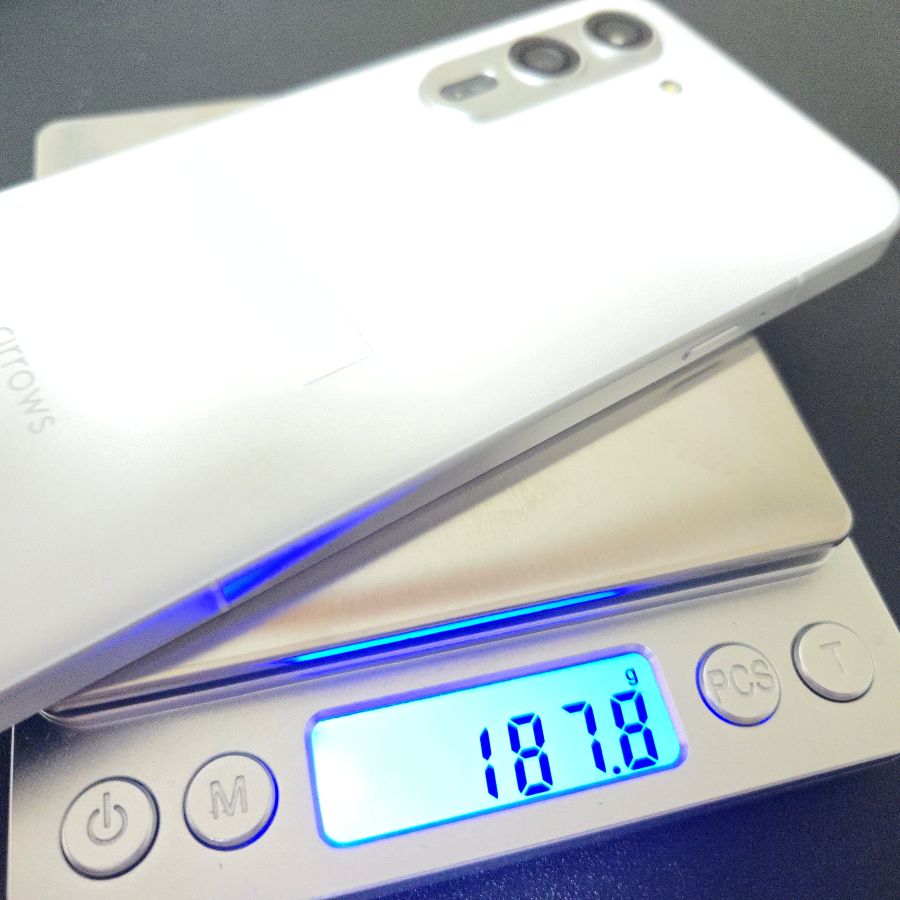

重さ

重さの公称値は188g、実測は187.8gでした。普通です。

メタルなサイドフレーム、AI起動ボタン

側面は再生アルミニウムと樹脂の複合素材を利用したメタルフレームですが、亀裂のような線が目立ちます。

サイドボタンは標準的な右に音量、電源の順で、SIMスロットも標準的な左下にあります。左側にはAIを起動したりできる第4のボタン(アクションキー)を備えています。

SIM・SDカードスロット

SIMスロットはSIMピン不要でツメを引っ掛けて取り出す仕組みです。

SIMスロットのプルはかなり硬いので、手でやると爪が剥がれそうになります。開ける場合は本体や自分の爪を傷つけないためにも、プラスチック製ピックなどのスマホ・パソコン分解に利用するオープナーツールを使うことが賢明です。

SIMスロットは表がnanoSIM、裏がmicroSDXCカードです。

microSDカードはパチっという感触がするまで四隅を抑えてはめ込む必要があり、しかもかなりハマりにくいです。装着する際に外れてしまうことも多発しており、もう少しハマり安い機構なら嬉しかったです。

SIMピン要らずというコンセプトはスマホに不慣れな人への配慮だと思いますが、かえって扱いずらい印象です。

付属品

付属品は90W充電器、ケーブルと今どきのスマホにしては充電器までしっかりと付属しています。箱のサイズは少々大きめです。SIMピンは当然付属しません。

付属のACアダプターは「ACアダプタ a02(モデル番号:MC-901)」です。

汎用規格のPPSにも対応しており、最大で90WのUSB-PD3.0およびPPSを出力できるので、その他のデバイスの急速充電にも利用できる優れモノです。コンセントプラグを折りたためないとはいえ、市販品との比較なら五千円ぐらいの価値があります。

付属のケーブルを確認していみたところ、長さ1メートルでeMarker内臓、USB-PD 100W対応でした。

ディスプレイを詳しくチェック

arrows Alpha 画面輝度の測定結果

当サイト独自の画面輝度計測です。

手動調整によるマックス輝度、炎天下を想定した明るさの自動調整によるHBM輝度、その状態でHDR動画再生時のピーク輝度を測定しています。

| 最大輝度 nit(cd/m²) | |

|---|---|

| 手動調整 | 463nit |

| 自動調整(HBM輝度) | 1216nit |

| ピーク輝度(HDR輝度) | 2520nit (公称値3000nit) |

設定アプリのカラープロファイルは鮮やか(デフォルト)にして、白画面75%で測定しています。HDR輝度はYoutube「The HDR Channel」のReal 4K HDR Test Pattern: Brightness stress test (Chromecast Ultra)をテストに使用しています。

| 2025年の機種 | 自動調整による屋外輝度 |

|---|---|

| Goolge Pixel 10 | |

| motorola edge 60 pro | |

| Xiaomi POCO F7 Ultra | |

| arrows Alpha | |

| OPPO Reno 13A |

| 画面輝度(nit)の基準値(当サイトで推奨する指標) | |

| 2000nit~ | 主にHDR動画の再生で画面の一部が達する明るさ |

| 1500nit~ | 真夏の炎天下でも画面がハッキリ見える |

| 1000nit~ | 屋外でも画面がよく見える |

| 500nit~ | 屋内ならよく見える、明るいPCモニターと同等 |

公称スペックではピーク輝度3000nitと表記されていますが、手動輝度はやや暗めの463ニトで、手動調整でも1216ニトとそれほど振るわない結果です。また全白表示におけるHBM輝度は1098ニトで、画面輝度に対する評価はやや暗めです。

晴れた日もなんとか見えますが、真夏の炎天下では見づらいかもしれません。

1Hzまで対応する可変リフレッシュレート

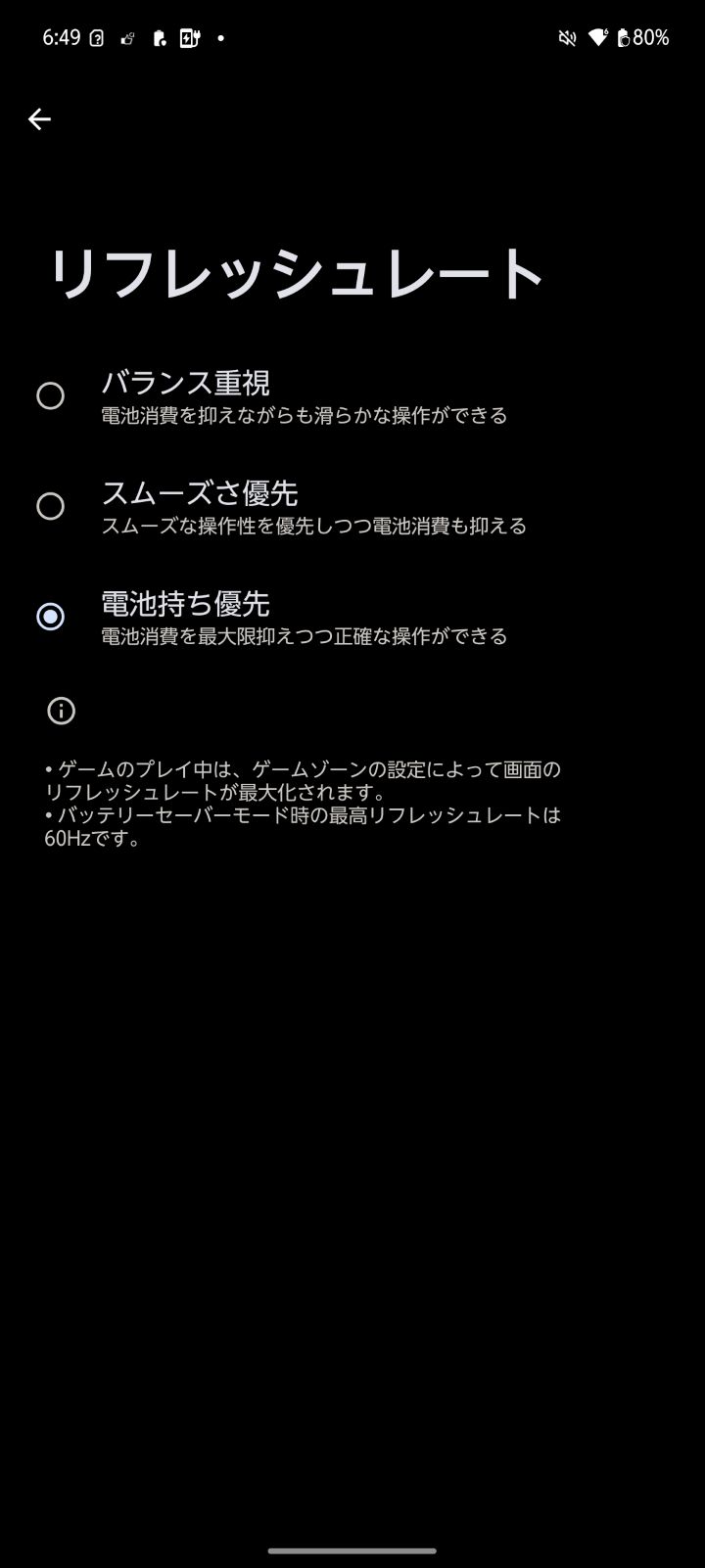

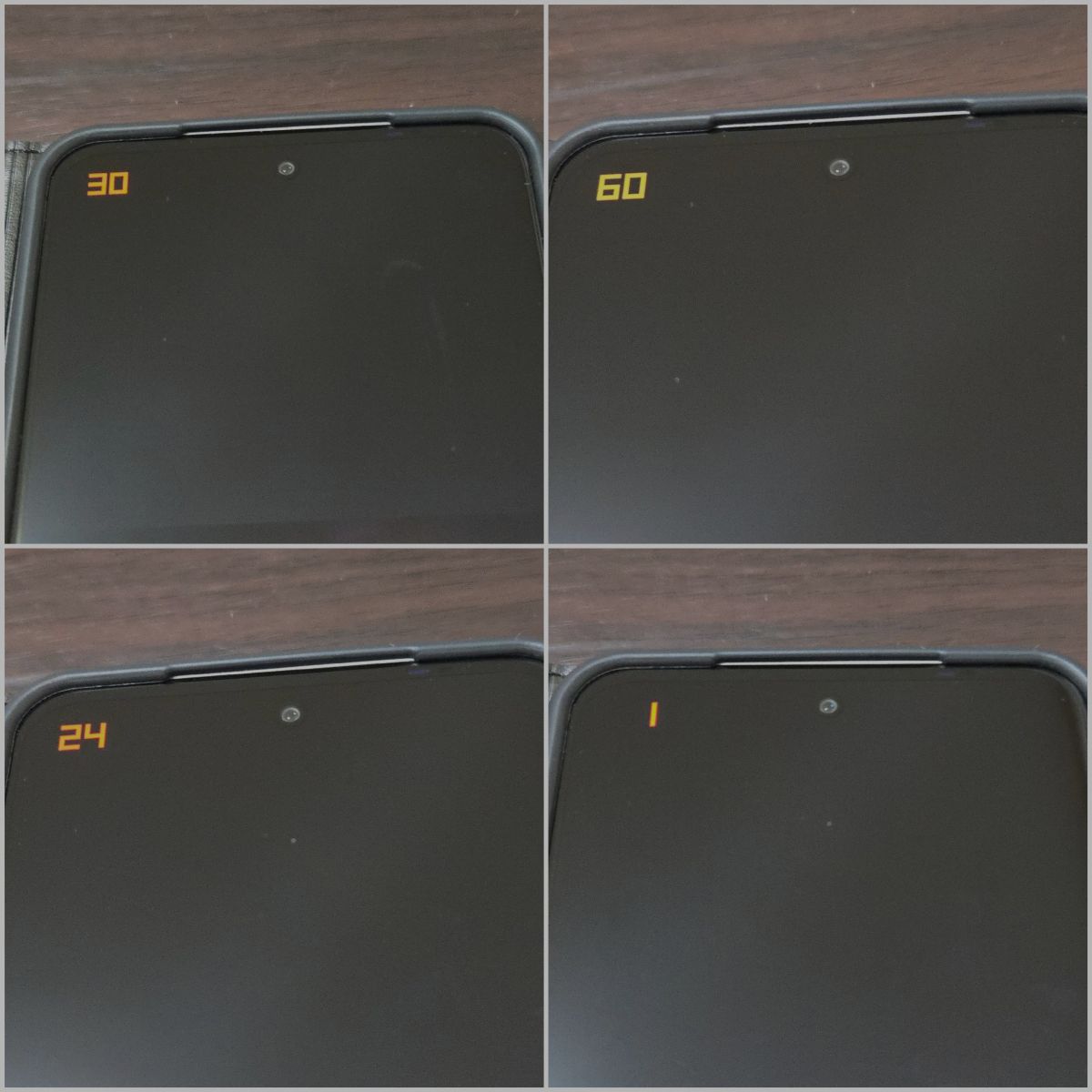

1~144Hzに対応したLTPOディスプレイを搭載しており、リフレッシュレートの選択は3種類あります。

- バランス重視(1/24/30/60/90/120Hzの可変)

- スムーズさ優先(1/24/30/60/120Hzの可変)

- 電池持ち優先(1/24/30/60Hzの可変)

スムーズさ優先では最大120Hzですが、バランス重視ではアプリごとに最大リフレッシュレートが60/90/120Hzのいずれかに設定されてバッテリー持ちと滑らかさを両立します。

実測で1Hzまで低下できる優れた可変リフレッシュレートのディスプレイです。可変は常に上手く機能します。

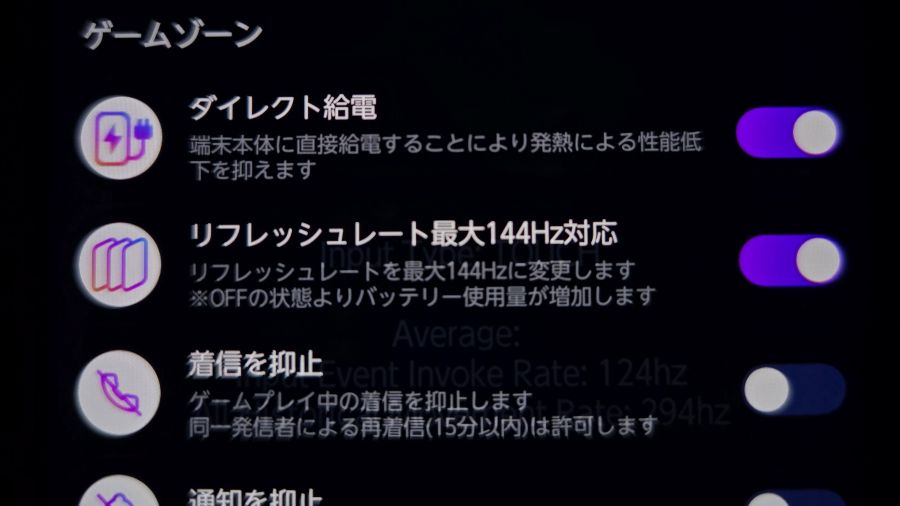

スペック上の最大リフレッシュレートである144Hzは、ゲームゾーンというアプリから設定したゲームアプリのみに適用されますが、ユーザー定義によって好きなアプリをゲームアプリとして扱うことができるため、事実上あらゆるアプリが144Hz駆動可能です。ただし144Hzモードは可変ではなく144Hz固定になるので要注意です。

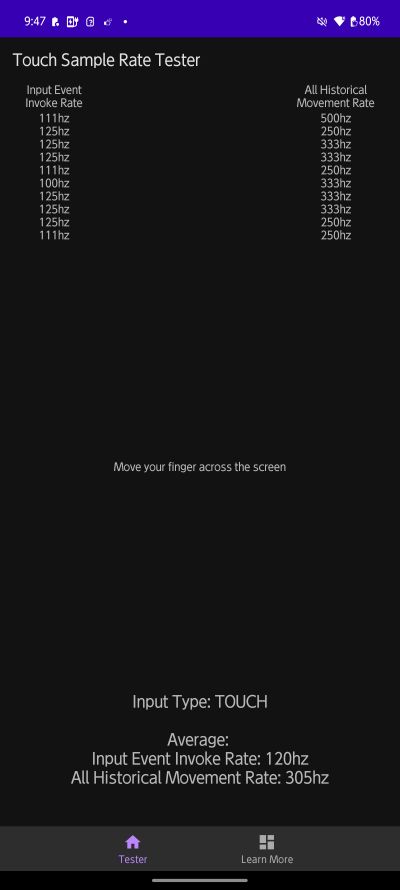

●タッチサンプリングレートは当サイトの計測で通常時は120Hzでしたが、ゲームゾーンでの144Hzモードでは305Hzを記録しました。スペック上は300Hzだと判断します。

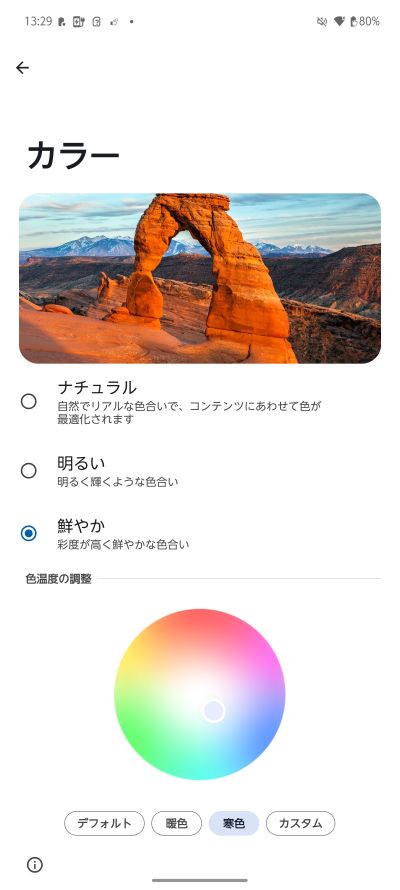

画面の色調整

色の調整は細かく可能で、自分好みの色温度に仕上げることが可能です。そのままでも自然な白さの色合いですが、寒色寄りで液晶っぽい青みがかったディスプレイにも調整できます。

ベンチマーク

AnTuTu 10 三連続測定

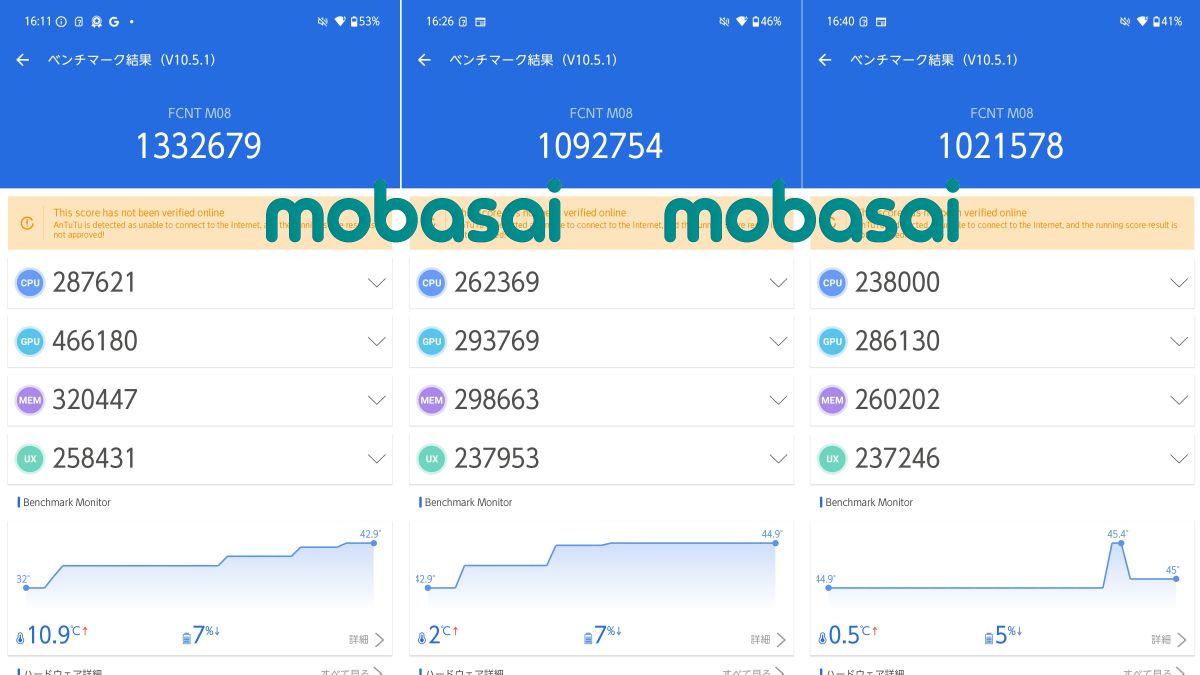

最初にAnTuTu総合スコアを測定します。間髪入れずに3回連続で実行しました。

▼AnTuTu v10.5.1を連続で3回実行した結果です。左から順に1回目、2回目、3回目です。

| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 維持率 | |

|---|---|---|---|---|

| 総合 | 1332679 | 1092754 | 1021578 | 77% |

| CPU | 287621 | 262369 | 238000 | 83% |

| GPU | 466180 | 293769 | 286130 | 61% |

| MEM | 320447 | 298663 | 260202 | 82% |

| UX | 258431 | 237953 | 237246 | 92% |

測定後はかなり発熱していて、側面は手で持てないほど熱かったです。

総合スコア維持率は77%なっていますが、同じくMediaTek Dimensity 8350 Extremeを搭載するmotorola edge 60 pro のスコア維持率60%を上回り、健闘しています。

| 比較 | AnTuTu 10 総合スコア |

|---|---|

| Google Tensor G4 | |

| Google Tensor G5 | |

| Dimensity 8350 (motorola edge 60 pro) |

|

| Dimensity 8350 (arrows Alpha) |

|

| Snapdragon 8 Gen 2 | |

| Dimensity 8400 Ultra | |

| Dimensity 9400+ | |

| Snapdragon 8 Elite |

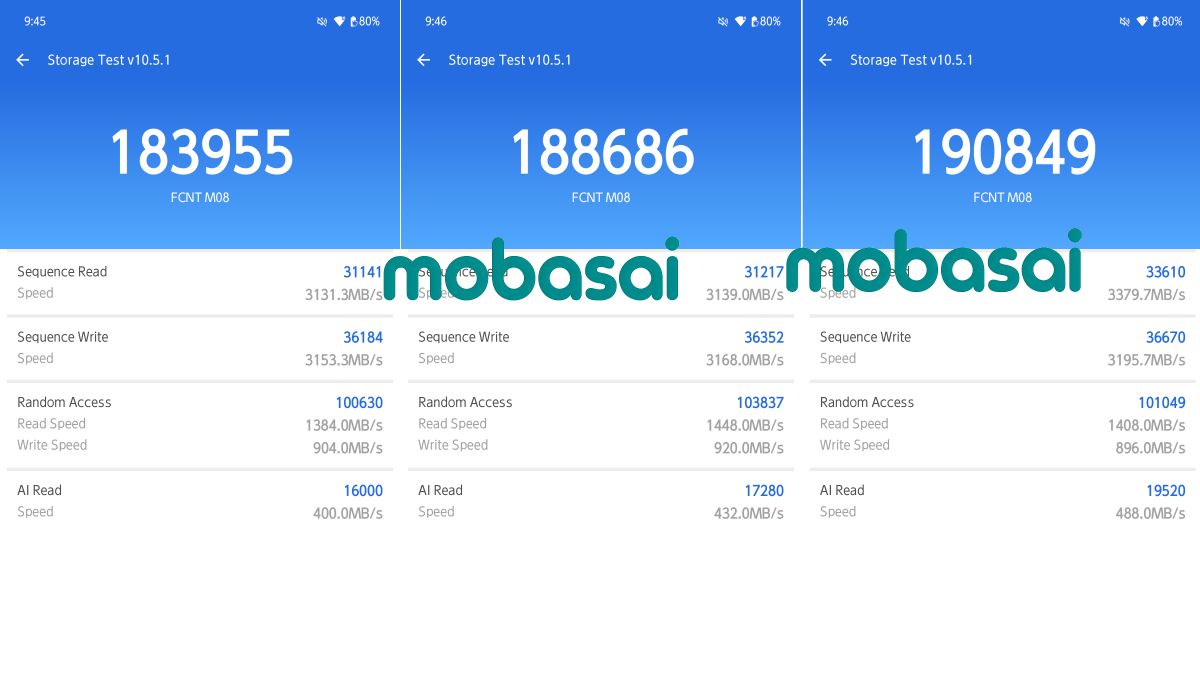

AnTuTu Storage Test(ストレージ速度)

内蔵ストレージは512GBでUFS 4.0です。大容量かつ高速規格なので転送速度には期待できます。

▼AnTuTuのストレージテスト Ver10.5.1です。

3回連続実行してもスコアは落ちるどころか向上しました。爆速でアプリのインストールや更新ができます。

同じチップのmotorola edge 60 proと比較すると、体感の速さに繋がる特に重要なランダムアクセスのスコアが低めでした。

| Storage Test | arrows Alpha | edge 60 pro |

|---|---|---|

| ストレージ評価 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |

| 総合点 | 190849 | 235364 |

| Sequence Read | 3379.7 | 3995.7 |

| Sequence Write | 3195.7 | 3381.3 |

| Random Read | 1408.0 | 1680.0 |

| Random Write | 896.0 | 1248.0 |

| AI Read | 488.0 | 664.0 |

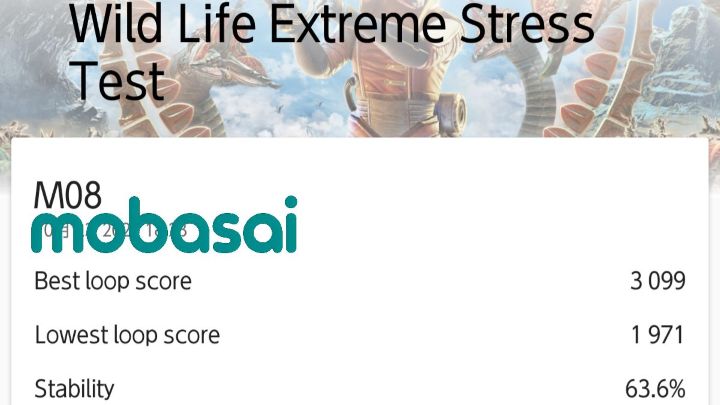

3DMark Wild Life

次にグラフィックベンチマークの3DMarkで、Wild Life Extreme Stress Test を実行しました。このベンチマークは高負荷なWild Life Extremeを連続で20回実行して、パフォーマンスの持続性を調べる耐久テストです。

Stability(スコア維持率)は63.6%でした。決して高くないものの、motorola edge 60 proでは42.2%だったので、arrows Alphaはかなり安定しています。

| 2025年機種 | 最高 | 最低 | 維持率 |

|---|---|---|---|

| Xiaomi POCO F7 Ultra | 5452 | 4090 | 75% |

| Google Pixel 10 | 3403 | 1959 | 57.6% |

| arrows Alpha | 3099 | 1971 | 63.6% |

| motorola edge 60 pro | 2967 | 1253 | 42.2% |

(ベンチマークの提供:https://benchmarks.ul.com/)

Geekbench、AnTuTu v11、3DMarkなど

最新バージョンのAnTuTu v11ベンチマークやGeekbenchやAITuTuによるAI性能測定などを行っています。

詳しくは以下の記事まで

転送速度の測定(マニアックな内容)

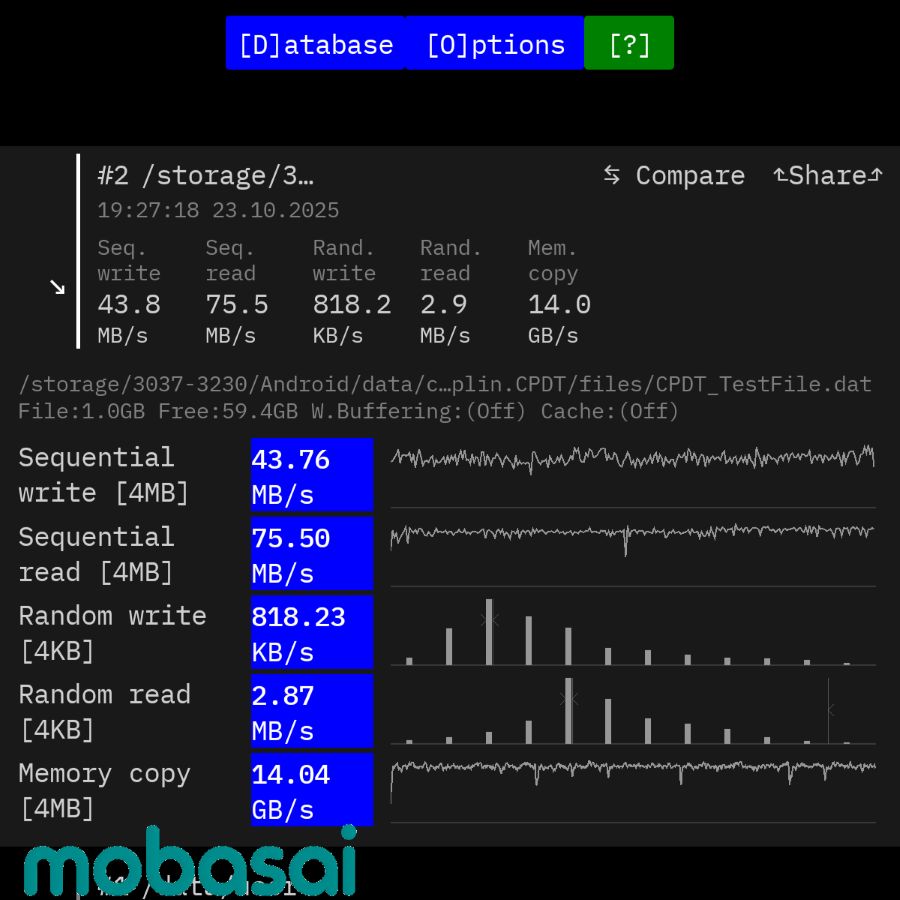

CPDTベンチマーク(メモリの速度)

arrows Alphaのメモリ規格はLPDDR5Xとなっていますが、実際にストレージ速度およびメモリ帯域を測定するCPDTベンチマークを測定して、メモリの転送速度を確認します。(ストレージの書き込み速度はmicroSDXCカードで実行)

| 比較 | Memory copy |

|---|---|

| LPDDR5X-5300MHz | |

| LPDDR5X-4800MHz | |

| LPDDR5X-4200MHz | |

| LPDDR5X (arrows Alpha) |

|

| LPDDR5X (motorola edge 60 pro) |

|

| LPDDR5-3200MHz | |

| LPDDR4X-2133MHz |

メモリ帯域はLPDDR5Xとしてはやや低めの14.04GB/sでした。LPDDR5Xの規格は公表されていませんが、この結果から4200MHzだと考えられます。

arrows Alpha USB転送速度

arrows AlphaのUSB規格はUSB-C 3.1と記載されていますが、実際のUSBの転送速度を調べるために、約7GBの動画ファイルをUSB経由で内蔵ストレージに転送したところ、56秒で完了しました。

| 比較 | USB転送速度 |

|---|---|

| arrows Alpha (USB3.2 Gen 1) |

|

| USB3.1 Gen1の平均 | |

| motorola edge 60 pro (USB2.0) |

転送速度は130.72MB/sとなり、平均的なUSB 3.1 Gen 1ポートの速度でした。

arrows Alpha microSDカードの転送速度

arrows Alphaは512GBの大容量ストレージですが、さらに最大2TBまでmicroSDXCカードに対応します。

1GiBの画像ファイルを内蔵ストレージからmicroSDXCカードへ3回書き込んだ平均を測定して、今年発売の人気機種OPPO Reno13 AのmicroSDカードリーダーと比較しています。

| 比較 | SDカード 書き込み実測値 |

|---|---|

| arrows Alpha | |

| OPPO Reno13 A |

▼またCPDTベンチマークでのmicroSDXCカードの転送速度を検証した結果です。(少し上のメモリ速度の段落を参照)

| CPDTベンチ | SD書き込み | SD読み取り |

|---|---|---|

| arrows Alpha | 43.76MB/s | 75.50MB/s |

| OPPO Reno13 A | 47.18MB/s | 83.42MB/s |

それなりに高速ではありますが、ミドルレンジのOPPO Reno13 A(Snapdragon 6 Gen 1)よりも悪い結果となりました。

検証用のmicroSDXCカードにはSandisk Extreme PRO 黒色(UHS-I)を利用しています。

バッテリー・充電

付属品の90W急速充電

付属充電器とケーブルで、赤ゲージに突入する20%から100%充電までのデータです。

- 20%→100%までにかかった時間:36分

- 平均ワット数:30.5W

- 最大ワット数:60W

- 開始10分でチャージできたバッテリー:20%→52%

- バッテリー最大温度:41.9度

充電速度は速いですが、発熱を抑えるため緩やかに上昇します。

付属充電器のPPS 90W出力では15V=3-6Aと記載されていて、アンペア数がUSB-PDの許容範囲の5Aを超えているので付属ケーブルが必須のメーカー独自規格だと考えられますが、一方で付属充電器はUSB-PD範囲内の20V=4.5AでもPPS 90Wを出力でき、実際に市販の100W PD対応ケーブルでarrow Alphaへの90W急速充電を確認できました。(adb shell dumpsys batteryコマンドのcharge wattという項目で接続状態の充電プロトコルの最大ワット数を確認できる)

バッテリー持ち

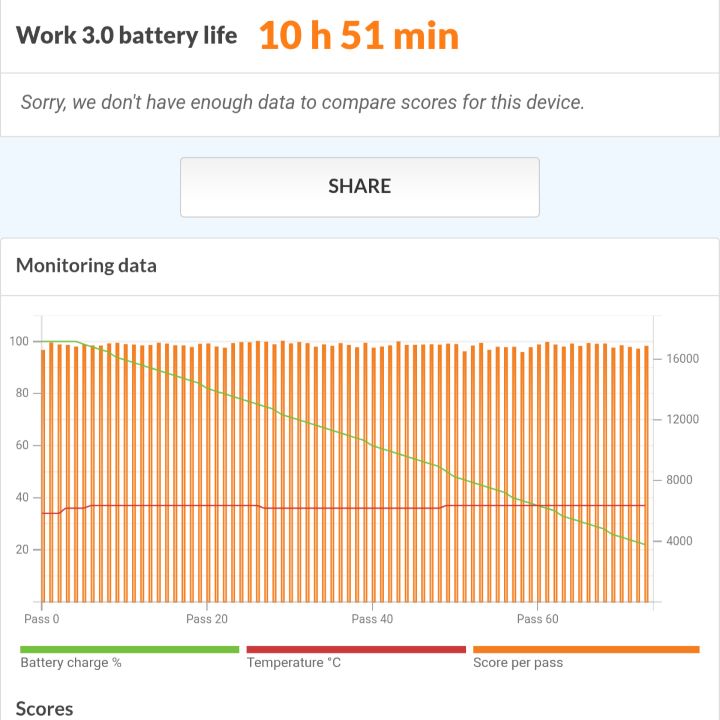

●バッテリーベンチマークのPCMark Work3.0 battery lifeは10時間51分です。またリフレッシュレートを最大120Hz(バランス)にして測定すると8時間13分でした。

| 比較(最大60Hz) | PCMark battery life |

|---|---|

| arrows Alpha | |

| OPPO Reno13 A | |

| motorola edge 60 pro | |

| motorola edge 50s pro | |

| Galaxy S24 | |

| Xiaomi POCO F7 Ultra | |

| Google Pixel 10 | |

| Xiaomi POCO F7 | |

| Google Pixel 9a |

当サイトの計測では「輝度200nit」「リフレッシュレート 電池持ち優先」「機内モード」「ミュート」としています。

▼バッテリー比較完全版はこちら

PCMark Work 3.0 battery life 計測結果まとめ

●オフライン動画再生では1080p@30fpsのアニメを横画面で連続再生して、バッテリー残量10%分に相当する500mAhが減るまでににかかった時間は155分でした。(実測5040→4535mAh)

| 比較 | 動画再生時間 |

|---|---|

| motorola edge 50s pro 4,500mAh |

|

| Google Pixel 10 4,970mAh |

|

| arrows Alpha 5,000mAh |

|

| Xiaomi POCO F7 Ultra 5,300mAh |

|

| Google Pixel 9a 5,100mAh |

|

| motorola edge 60 pro 5,000mAh |

|

| OPPO Reno13 A 5,800mAh |

|

| Xiaomi POCO F7 6,500mAh |

同じMediaTek Dimensity 8350を搭載するmotorola edge 60 pro と比較すると、この機種固有の問題としてバッテリー持ちはあまり良くないということが浮き彫りになっています。

PCMark3.0によるバッテリーテストはアプリとの相性問題が原因とも取れますが、それにしても異常に消費しています。動画再生においても可変リフレッシュレートで30Hzに低下している割に、再生時間は長くありません。

1Hzまで低下するLTPOディスプレイを搭載しているものの、バッテリー持ちにあまり反映されておらず残念です。

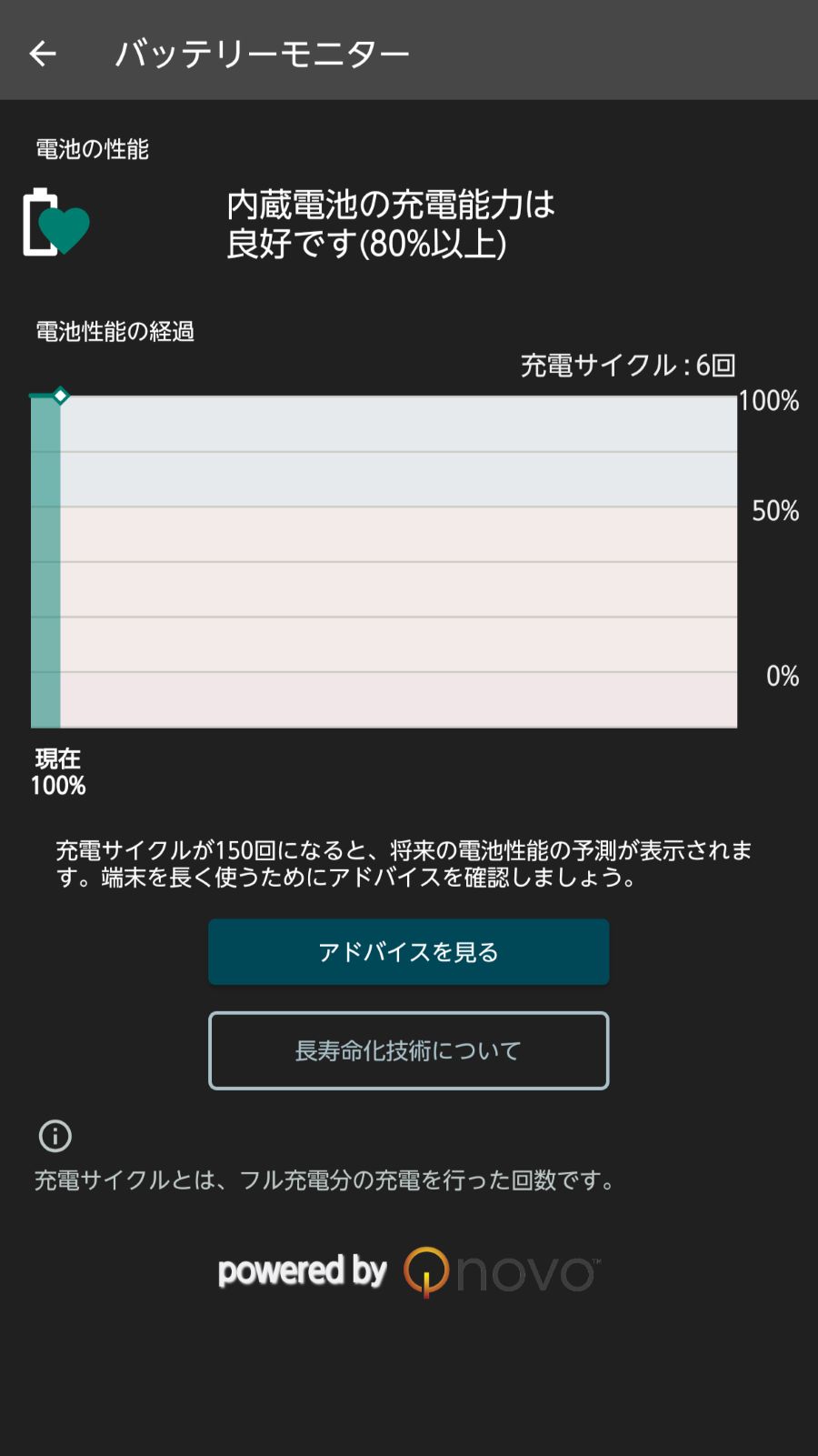

バッテリー、充電回数の確認

バッテリーモニターで充電サイクル(充電回数)、バッテリー健康度の確認が可能です。

ダイレクト給電はバッテリー温度を下げない?

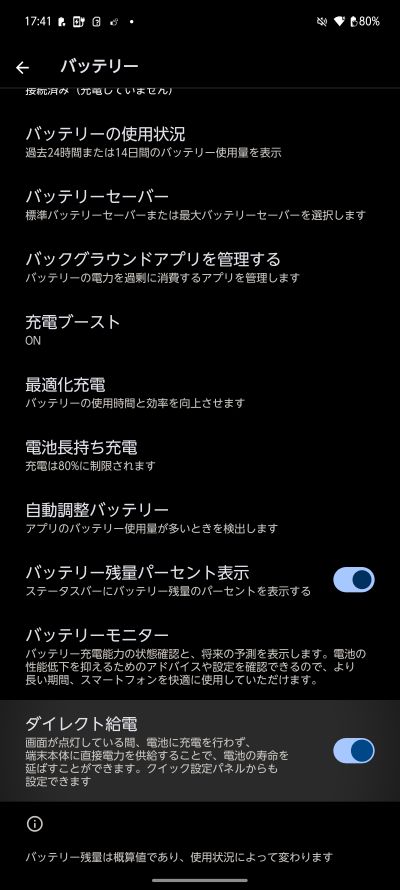

このスマホには、充電中に画面オンのとき電力を直接スマホに供給して、バッテリーを充電せずに駆動させるダイレクト給電という神機能を備えています。

これによってバッテリーを一切消耗せずにスマホを操作することができて、さらに「電池長持ち充電」という機能で充電80%止めにしておくことで、なるべくバッテリー持ちを悪化させずに利用できます。

ダイレクト給電中にAccuBatteryというアプリでバッテリーへの電力供給の流れを確認しましたが、供給電力は0mAの状態でバッテリーに電力が流れていないことを確認しています。

理論上はダイレクト給電でバッテリーを介さずアプリを利用できれば、バッテリー温度の上昇を防げるのでスマホの発熱を抑えることができるはずですが、実際にこの状態で3DMark Wild Life Extreme Stress Testを実施してみたところ、意外なことに結果はダイレクト給電を利用せず普通に測定した場合と変わりませんでした。

| 項目 | ダイレクト給電 | 通常測定 |

|---|---|---|

| 最大スコア | 3100 | 3099 |

| 最低スコア | 1972 | 1971 |

| スコア維持率 | 63.6% | 63.6% |

| バッテリー消費 | 80→79 | 79→71 |

| バッテリー温度 | 29→41度 | 29→41度 |

| フレームレート | 8~23FPS | 8~23FPS |

バッテリー温度やスコアが全く同じでした。またAnTuTuでもダイレクト給電を利用してもバッテリー温度が下がる傾向はなく、バッテリーも僅かに消耗しました。

スマホの通常利用の範疇であればバッテリーを介さず冷却された状態で利用できますが、高負荷なゲーム中などでは関係なく発熱するようでした。

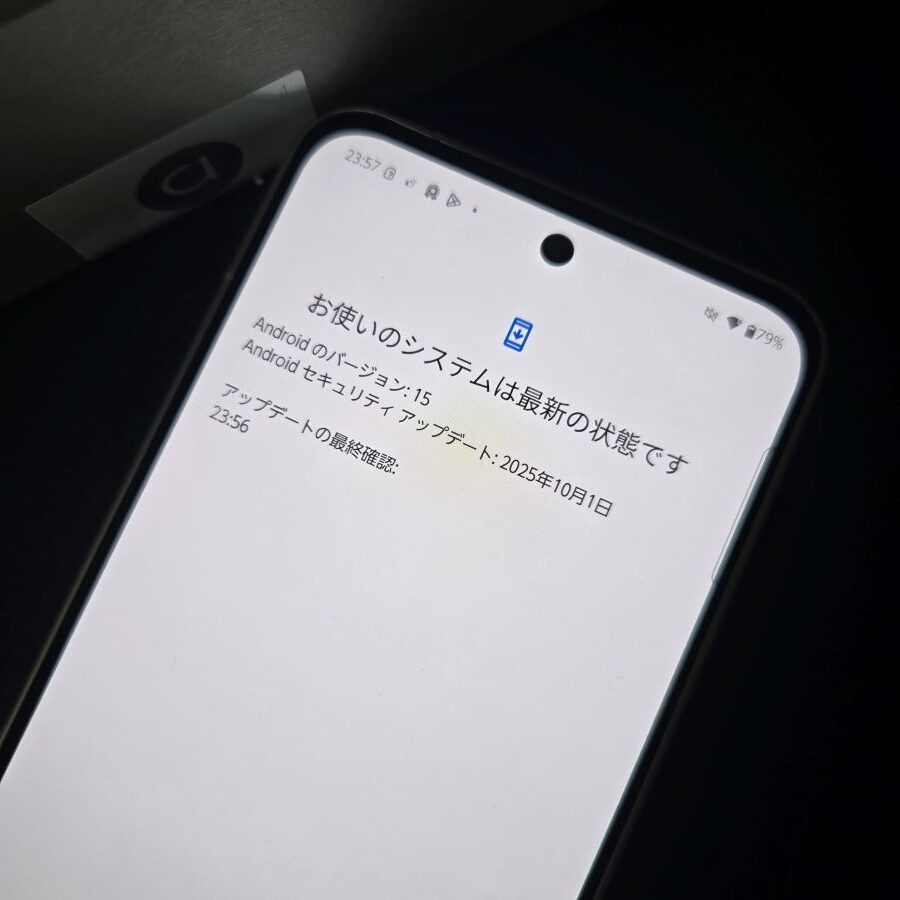

arrows AlphaのOS

現在はまだAndoird 15、セキュリティパッチは最新の2025年10月1日です。

OSカスタマイズ

OSはカスタム色が薄くシンプルですが、意外にもカスタマイズの幅は広いです。

| 便利な機能 | |

|---|---|

| 通話録音 | 不可 |

| カメラ無音化 | 不可 |

| 充電回数 | 表示あり |

| 2回タップ点灯 | あり |

| 2回タップ消灯 | なし |

| デュアルアプリ | なし |

| 仮想メモリ | 0GB/4GB/6GB/8GB/16GB |

| 画面の色調整 | あり |

| パフォーマンス切替 | ゲームゾーン中 |

| アプリ毎の音量調節 | なし |

| 便利なスクショ | ジェスチャーでスクショ不可 |

| バッテリー保護 | 80%止め、ダイレクト給電 |

画面2回タップで画面消灯や、ジェスチャーでスクショを可能にする機能はなく残念です。

arrows Alphaでのスクリーンショットの方法は下記の記事で紹介しています。

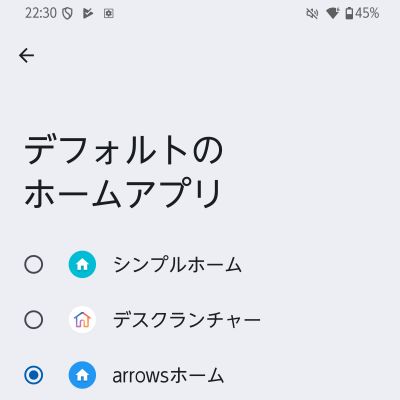

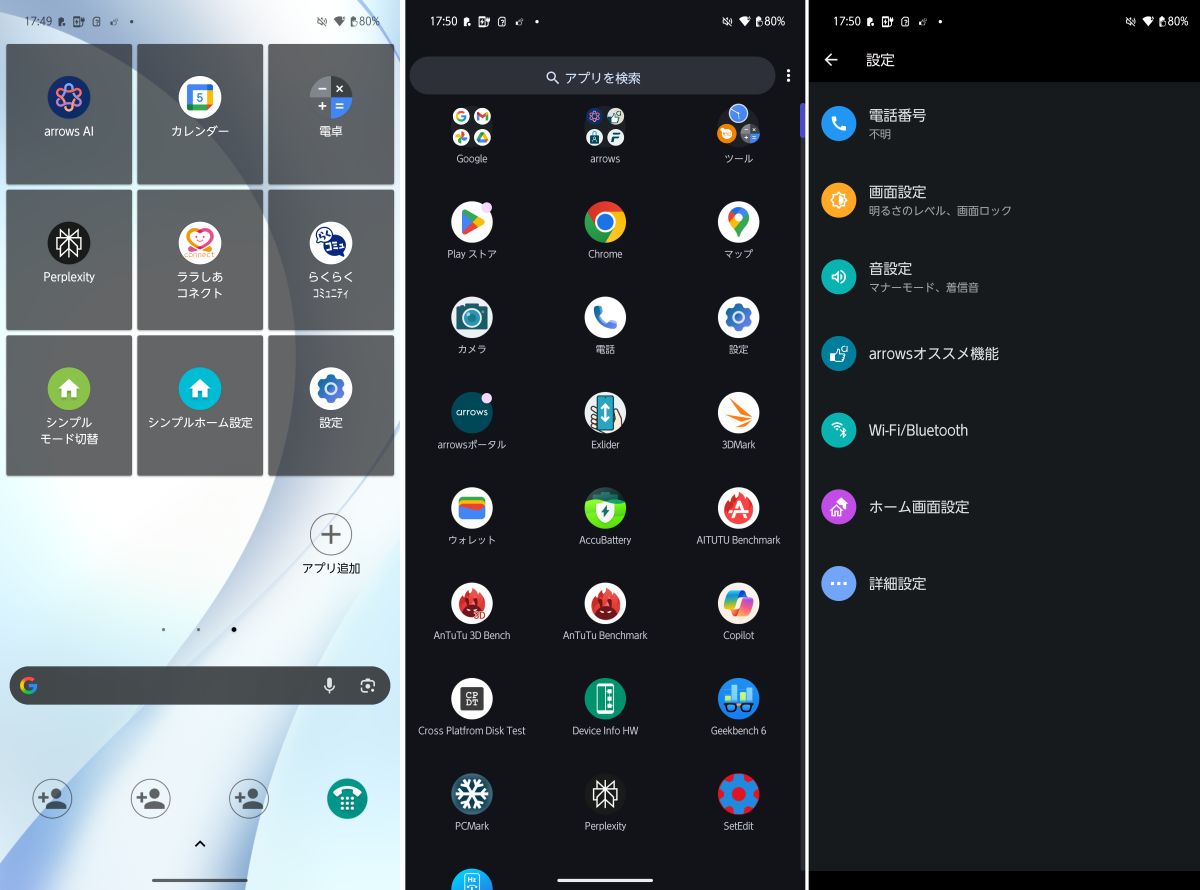

ランチャーアプリ

ランチャーアプリは「シンプルホーム」「デスクランチャー」「arrowsホーム(デフォルト)」の3種類もプレインストールされています。

1.シンプルホームはらくらくフォンモードで、アイコン配列が3×3となります。

2.デスクランチャーは素のAndroidに近いシンプルなホーム画面で、アイコンは4×4配列です。このランチャーはアプリドックの整理がやりにくいので注意です。

3.arrowsホームはデフォルト設定のランチャーアプリで、ホームとドックのアイコンは5×5配列でスッキリします。最も使いやすいです。

アプリドック画面では、いずれのランチャーでもフォルダを作成してアイコンを整理できて、またarrowsホームならドック画面でアプリアイコンを表示・非表示にすることも可能です。プライベートなアプリを隠したいときに使えます。

一方でアプリドック画面は自由配列はできずダウンロード順か名前順です。ランチャーは便利な機能は多いものの、もう一声足りないです。

初期状態

初期状態のアプリはやや多く、スマホ初心者向けのアプリが目立ちます。

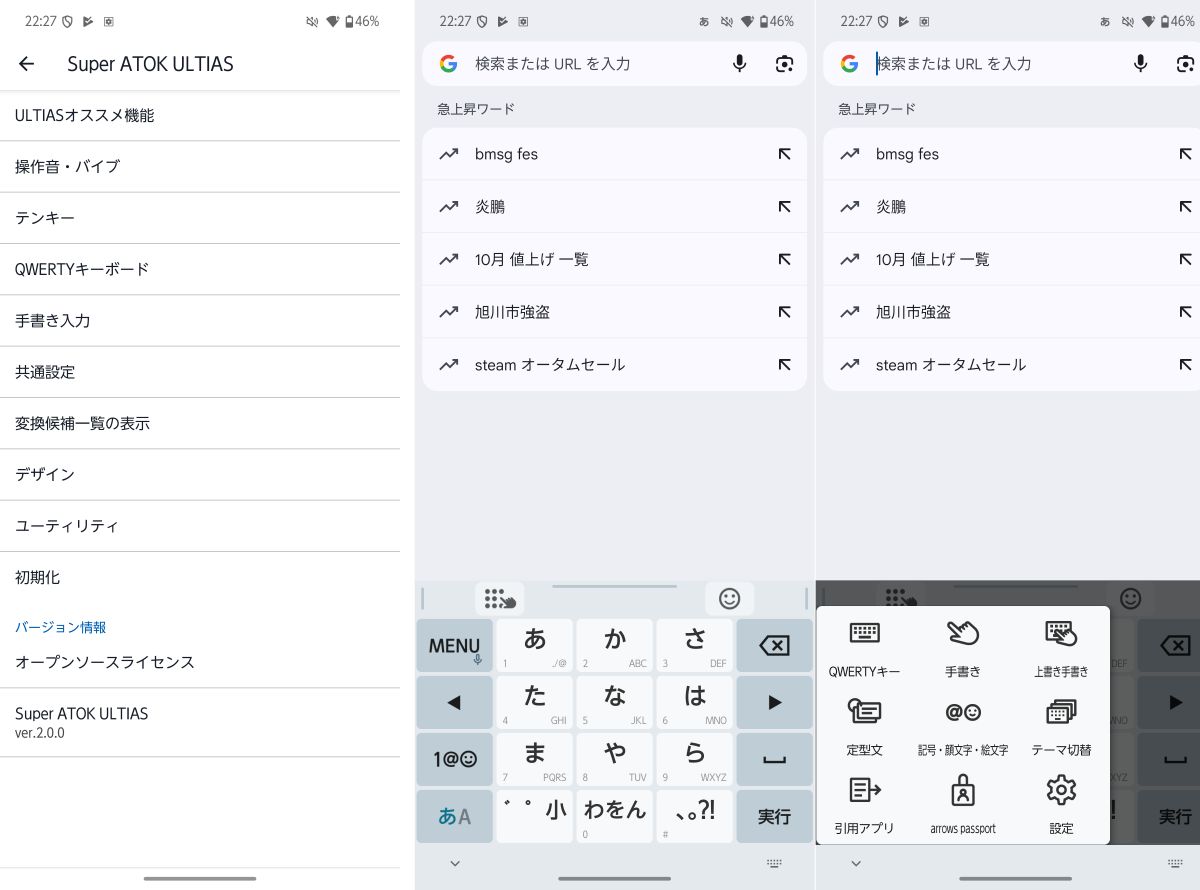

初期状態では文字入力にはSuper ATOK ULTIASのみがインストールされていました。

個人的にはGboardのほうが慣れていますが、Gboardを使いたい場合は自分でGoogleプレイストアからダウンロードする必要があります。

ゲームゾーン

ゲームゾーンはゲーム管理アプリです。

ゲーム以外のアプリでもゲームゾーンに追加することで、パフォーマンス向上、リフレッシュレート144Hzとタッチサンプリングレートを120Hz→300Hzに解放させたりできます。(バグって画面が暗転したりもするので要注意)

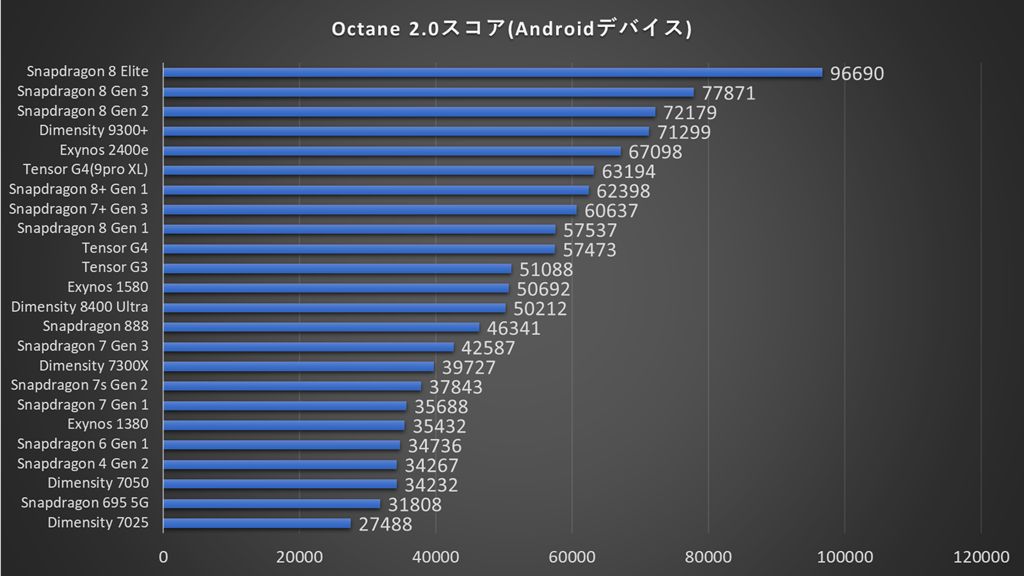

試しにChromeを追加してゲームチューニングして、ブラウザベンチマーク Google Octane 2.0(CPUシングルスコア測定)を測定したところ、スコアが20%弱も向上しました。

| ゲームゾーン:オフ | 45404 |

| ゲームゾーン:オン | 53465 |

AI機能・アクションキー

かこって検索、GeminiといったAndroid標準のAI機能の他、一般アプリの対話型AIであるPerplexityやCopilotを最初から備えています。

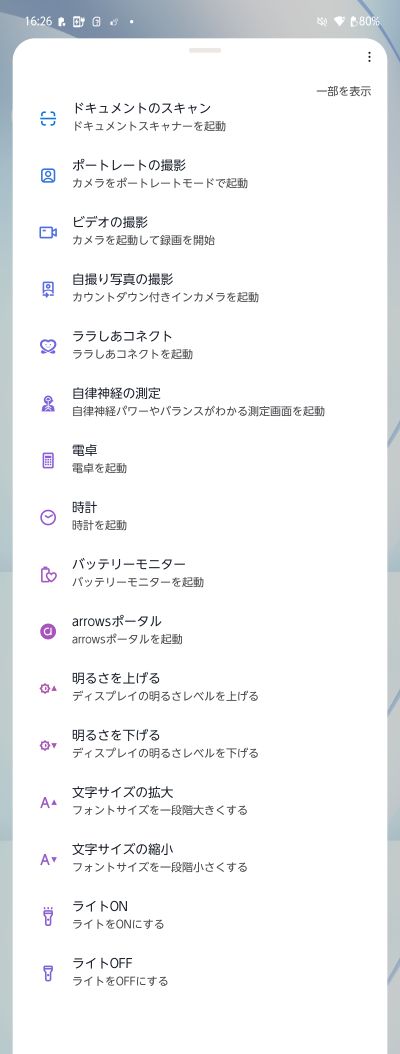

オリジナルのAIとしてarrows AIに対応しますが、正直イマイチ。AIというよりデジタルアシスタントのような存在で、「明るさを下げる」といったアクションを打ち込むことで画面を操作せず実行できますが、限られたアクションのみでしかも対応数は20個もなく使い所がありません。

本体側面にあるアクションキーは、arrows AIやGemini、Google LensなどのAIアプリ起動の他、任意のアプリ起動を割り当てできて、「1回押し」「2回押し」「長押し」と3段階に分けてカスタマイズ可能です。

生体認証

顔認証、指紋認証に対応しており、指紋認証は電源ボタン内蔵、最大5本の指を登録可能です。ロック解除の速度は爆速でした。

カメラ

シャッター音

シャッター音をオフにできる設定は見当たりません。MediaTek SoCを搭載したスマートフォン全般で利用できるMediaTek Engineer Modeも塞がれていました。

追記、アプデでシャッター音が少し小さくなりました。(11月25日)

カメラ

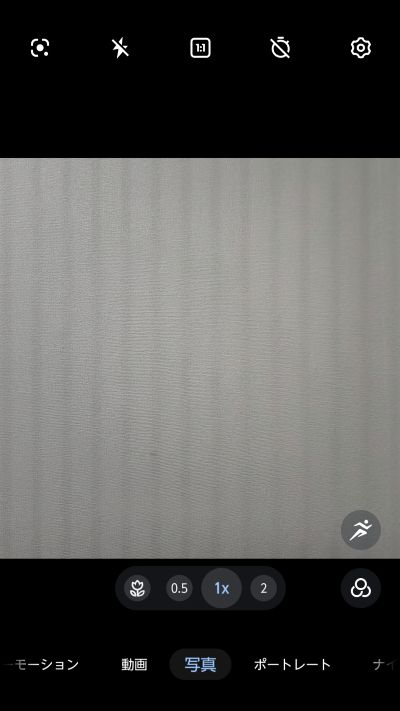

メインレンズ(5000万画素)、超広角カメラ(5000万画素)のデュアルレンズ構成です。動画撮影では4K30FPSまでです。

▼メインレンズ。オートフォーカスはAIによる補正が強く、わざとらしいボケ感です。

▼メイン撮影と光学2倍相当のロスレスズーム。2倍撮影でなら自然で劣化のない撮影が可能です。

▼オートマクロ機能を備えた超広角マクロにも対応しています。被写体にピントが合う接近距離は3cm程度でした。

室内撮影で十分な光量がない環境ではノイズが入り込みます。明るい環境か、豆電モード並みの暗さが望ましいです。

夜景撮影

▼明かりの少ない環境下でのナイト撮影でどれだけ明るく撮影できるかを見ます。メインカメラでの明るさは普通で問題なく撮影できます。

▼超広角のナイト撮影は暗くて駄目でした。より明るい補正が働くPixel10などがオススメです。

▼夜間の光源を撮影、夜の明かりをぼやけずに補正できるかを見ます。2枚目はズーム撮影

いずれも光源をうまく捉えられて、形を適切に処理できていますが、被写体の周りに霧がかったボヤけが発生しています。

▼motorolaの補正の方が光を上手く撮影できていました。

詳しい写真比較はこちらの記事でも行っています。この記事から

総評

購入を検討する人は十分高い性能、大容量な高速ストレージ、ダイレクト給電、microSDカード対応などに魅力を感じ、機種のみ購入でポイント諸々合わせて6~7万円程度というコスパの高さが多さが決定打になると思います。

実際に利用してみた感想としてスペック上では見えてこなかったちょっと暗いディスプレイ、やや不便なOS、カメラの品質など、惜しい部分も見えてきましたが、全体的には満足して利用できました。

ディスプレイの可変リフレッシュ レートが上手く機能している割にバッテリーの消費が早い点だけは注意が必要ですが、ダイレクト給電のおかげで充電できる環境ではバッテリーを一切気にせず利用できるので、何も気にする必要はありません。

これをハイエンドに近い機種と見るか、ミドルレンジ寄りと見るかで評価が分かれそうですが、過度な期待をしなければ納得のいく機種です。

motorola edge 60 pro との比較ではarrows Alphaはカメラが弱いものの、エッジディスプレイとファブリック素材のedge 60 proに比べると無難な選択肢で、より発熱が抑えられたチップ最適化と、microSD対応やUSB 3.1の高速な転送およびDPalt対応でmotorolaの弱点を補っています。

値段はmotorola edge 60 proのほうが安いですが、カメラさえ妥協できるのであればarrows Alphaはそれ以上に満足できるはずです。

まとめ

・microSDカード対応

・ダイレクト給電

・motorola edge 60 proよりも抑えられた発熱

・電源ボタン指紋認証による高速なロック解除

・リフレッシュレートは1Hzまで低下するが恩恵少ない

・SIMトレイが硬くて爪で開くのが困難

・ダブルタップで画面オフやスクショのジェスチャーがない

・AI機能はイマイチ…

・ナイト撮影は難あり

コメント